Vol.19_「任せるね」と「頼んだよ」の違い

「信頼している」≠「期待している」

『期待してるよ』──そう声をかけられて、うれしい気持ちと同時に、なぜか息苦しさを覚えたことはありませんか?

一方、『君を信頼している』と聞いたときはどうでしょう。少し肩の力が抜けて、安心できるような気がしませんか?

実は、「信頼」と「期待」はまったく違うものです。

それなのに、私たちは日常の中で、このふたつを無意識に混同してしまうことがあります。

前回Vol.18では、「何げないひと言が、思わぬプレッシャーとして相手に刺さる」ことの正体を探り、その背景には、“信頼”と“期待”の混線があると述べました。

今回はその続きとして、このふたつの言葉の本質的な違いと、関係性に与える影響、そしてそれを解きほぐす“言葉の力”について、考えていきたいと思います。

「信頼」と「期待」とは何か

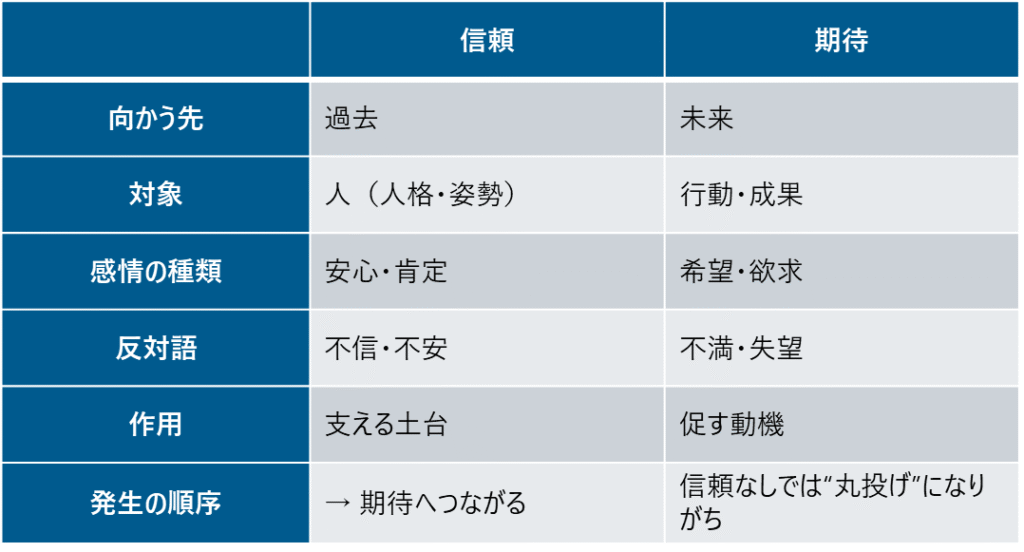

まずは、「信頼」と「期待」の違いを整理しておきましょう。

信頼とは、過去に積み重ねてきた誠実な行動や一貫性に対して抱く感情です。たとえば、「あの人なら、ちゃんと仕上げてくれるはず」と思えるような安心感。

これは心理学で言う「一貫性理論(Consistency Theory)」にも通じる考え方で、人は予測できる行動に対して自然と信頼を寄せる傾向があります。

一方の期待は、未来に対する願望や希望を含んだ感情です。「こうなってくれたらいいな」「きっとできるはず」といった“ポジティブな見込み”です。

この考え方は、「期待理論(Expectancy Theory/Vroom)」にも通じており、人は「努力すれば成果につながる」という見込みがあるときに、モチベーションが高まるとされています。

「信頼」と「期待」を比較してみると

実際の職場や家庭の会話では、「信頼している」と「期待している」が同じようなトーンで語られることが少なくありません。

「信頼」と「期待」の違いを整理した表を以下にまとめました。

要するに、

信頼=“人そのもの”の姿勢や価値観に宿るものであり、過去の行動に対する“安心と肯定”

期待=“これからの行動や成果”に向けられるものであり、未来の可能性に向けた“希望と投資”

似ているようでいて、対象もタイミングもまったく異なるものなのです。

さらに「信頼」と「期待」の反対語に目を向けてみましょう。その違いがより理解できます。

「信頼」の反対語=「不信」や「不安」。これは関係性に揺らぎがあることを示します。

「期待」の反対語=「失望」や「不満」。これは成果に対する落胆や不足感を意味します。

このように構造的にも意味的にも、「信頼」と「期待」は本質的に異なる概念だと言えるでしょう。

たとえば、上司が部下に向かって「期待してるよ」と声をかけることがあります。上司本人は応援や励ましのつもりで伝えているかもしれません。

しかし、受け手である部下にとっては、「プレッシャー」として響いたり、「まだ何も結果を出していないのに?」という疑念が浮かんだりすることがあります。

また、「期待している」と言いながら、実際には何の支援もフォローもなかった場合、その言葉はかえって信頼関係を損ねる結果になりかねません。

こうしたすれ違いが「信頼」と「期待」の混線であり、その背景は感覚的に似ている言葉を何げなく使ってしまうことにあります。実は「信頼」と「期待」には境界があるにもかかわらず。

それはもしかすると、あなたの中にも潜んでいないでしょうか?

「信頼があるから、期待できる」

ここまで読んでくださった方なら、もうお気づきかもしれません。

「信頼があるから、期待できる」。この順序には大きな意味があります。

信頼は、過去の積み重ねに宿ります。だからこそ、その上に生まれる期待には“根拠”があり、相手に届いたとき、単なるプレッシャーではなく、後押しとして作用するのです。

一方で、信頼の土台がないまま期待だけをぶつけると、それは“任せる”ではなく“放り投げる”に近くなってしまいます。

この構造を理解しておくことが、言葉によって関係性を壊すのではなく、育むための鍵になるといえます。

たとえば、新しいプロジェクトのリーダーに抜擢されたとき。

「頼んだよ」とだけ言われても、「え、なんで自分が?根拠は?」と戸惑う人もいるでしょう。

一方、「これまでの仕事の進め方を見ていて、丁寧さと誠実さにいつも助けられてきた。だから今回、君に任せたい」と伝えられたならどうでしょう?

受け手には「信頼されている」という実感が残り、その上に「期待」も自然と受け止められると思いませんか?

順序が入れ替わるだけで、同じ内容でも相手に伝わる印象は大きく変わります。

実際、組織心理学の研究でも、信頼を土台とした期待はパフォーマンスの向上や離職率の低下に寄与することが示されています(Dirks & Ferrin, 2002)。

また、信頼と期待が一致しているときには、公平感が高まり、仕事への積極性や自発的行動が促進されるという知見もあります(Mayer et al., 1995)。

一方で、信頼のない期待は、従業員にとって評価が宙ぶらりんに感じられたり、不十分な支援により心理的契約違反として受け取られる可能性があり、不満や離職傾向が高まることが明らかになっています(Rousseau, 1989)。

つまり、「信頼→期待」という順序は、ただの言葉の順番ではなく、関係の質や組織成果に影響を与える“意味のある設計”だということです。

刑事ドラマのワンシーンで「お前を信頼している」と言われて、登場人物が一歩踏み出す場面、一度は見たことがあると思います。

それは、「信頼」という言葉の中に、根拠ある期待が自然と含まれているからです。信頼があるから、任せられる。その感覚こそが、健全な期待を生み出す土壌なのです。

これは本当に小さなポイントなのですが、ここを放置し続けると、小さな違和感が積み重なってやがて信頼関係に致命的な亀裂を生むこともあるのです。侮れません。

では、どうすればいいのか?

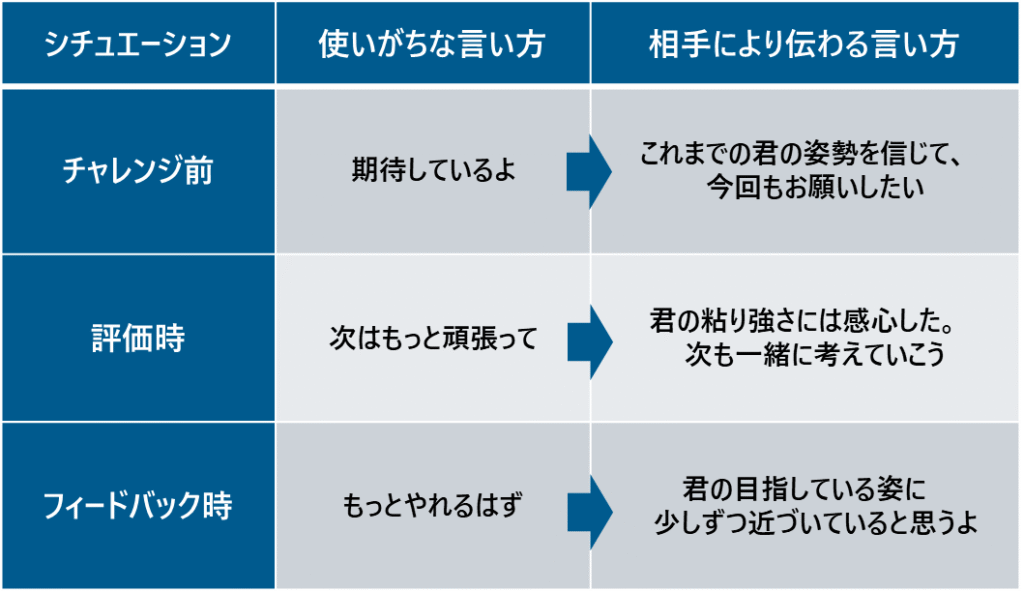

「信頼」と「期待」。まずはこの2つの言葉を意識的に使い分けることです。それでコミュニケーションは劇的に変わります。

たとえば、部下に対して何かを任せるとき、

「期待している」「頼んだよ」で終わるのでなく、「これまで積み重ねてきた姿勢や成果を信頼している。だから今回もお願いしたい」

これで相手は安心し、自信を持って動きやすくなります。

「期待している」という言葉を使いたい場面では、そこに「信頼」や「支援」「共感」をセットで添えるようにすると、言葉は“押しつけ”ではなく“背中を押す手”になります。

「期待」は、決して悪い言葉ではありません。

ただし、それをどう伝えるか、どの順序で、どんな文脈で届けるかによって、まったく異なるメッセージとして相手に届いてしまうことを理解しておく必要があります。

「期待通り」が生む誤解とズレ

人事評価の現場で頻繁に耳にする「期待通り」という評価表現。期待通り=よく出来た、素晴らしい、という趣旨で使うことが多いですよね。

一見ポジティブな言葉に聞こえますが、実は非常に曖昧な使い方もできるのです。そしてその使い方を間違えると誤解やモヤモヤの原因になりかねません。

というのも、実際の会話では「期待通り」と言いながら、「がっかりはしていない」=信頼は損なわれていない、という感覚で使っている管理職は意外に多いのです。つまり驚きも、感動も、強い賞賛もない、むしろ「まあまあ」「悪くはない」といった印象に近い言葉として使われてしまっています。

言葉では「期待通り」と言っていても、実質的には“信頼のバー=及第点/再現性のある実績”あたりで評価が止まっているのです。

本来「期待に応える」とは、相手の思いや願いを超えるような、驚きや感動を伴う体験を提供することです。

その瞬間、相手の五感や感情が動き、「Wow!思ってた以上にすごい!」というリアクションが生まれます。

このような水準に達して初めて、「期待通り」という言葉は“期待のバー=感動/飛び抜けた成果”に届いたと言えるでしょう。

ところが現実には、「期待通り」はその重みを失い、便利で安全な“中庸な評価表現”として使われてしまう。 「良い」と「悪くない」には明確な境界があるにもかかわらず、実際には曖昧に運用することを許容していることが原因といえるでしょう。

評価判断、フィードバックの精度を高めるには

「期待通り」という言葉を本来の意味で使うにはどうすればよいのでしょうか。

まず信頼と期待のバーを明確に分けることであり、それを事前に相手と共有しておくことが必要です。

たとえば、

・これまでの実績・姿勢から、本人が自律的に動けると想定できる状態=信頼のバー

・設定した目標に対して、想定を超える成果や働きかけが見られる状態=期待のバー

予めこのような合意をつくっておくことで、評価の納得感は格段に高まります。

評価とは、過去を肯定しながら、未来の可能性に向けた視点を持つものです。

だからこそ、信頼と期待、それぞれの“バー”を意識的に設計・共有しておくことが、言葉と行動のズレを防ぐ鍵になるのではないでしょうか。

ここでは、実際のマネジメントや日常会話で使える「信頼」と「期待」の言い回しをいくつかご紹介します。

このように、過去への立ち返りを促すちょっとした気遣いが、相手側の感じ方を大きく変えることがあります。

本来、期待という言葉は、事前に明確に設計され、相手と共有されたうえで評価基準として用いられるべきです。

そうして初めて、「期待通り」という表現は、信頼と納得のあるフィードバックになるものです。

言葉は、感情のデザイン

「信頼しています」と「期待しています」

どちらも、相手に対する肯定の気持ちであることに違いはありません。

今回検討してきたように、伝え方や順序によっては、思っていたのとはまったく違う意味で届いてしまうこともあるのです。

あなたが今、誰かにかけようとしているその言葉。

それは「信頼」でしょうか? それとも「期待」でしょうか?

信頼は過去に宿り、期待は未来に向かいます。

そして、信頼は“人”に、期待は“行動”に向けられます。

この構造を意識するだけで、言葉の選び方はグッと変わります。

言葉は、感情のデザインです。

それが贈り物になるのか、プレッシャーになるのか。

ほんの少しの意識が、その違いを生み出します。

「信頼」と「期待」の違いや構造、少しイメージできたでしょうか。

次回は、この構造のチカラをマネジメントに活用するヒントを検討したいと思います。