Vol.21_“人”がいなければ事業は止まる

リクルートの動画学習サービス「スタディサプリ」が、2026年3月末で学習塾向け提供を終了するようです。個人会員への切り替えは可能で、学校向けサービスも継続されます。(出所:https://www.shijyukukai.jp/2025/09/28730 )

このニュースを聞くと、多くの人は「EdTech市場の変化」や「価格構造の限界」を理由に思い浮かべるでしょう。しかし、ここで立ち止まって考えると、もっと根源的な問いが浮かび上がります。

それは——「人がいなければ事業は止まる/止めざるを得ない」という、シンプルでありながら重たい事実です。

担い手がいないとはどういうことか

なぜ、スタディサプリは塾市場から撤退することになったのか。一部では、カスタマイズ性の低さが導入の壁になったと指摘されます。また、商品開発や営業の中核メンバーが他の教育事業に関わる動きを見せたという話もあります。

仮にこれらが事実だとすれば、単なる「仕組み」ではなく、「人」によって事業の推進力が左右されたことになります。

スポーツに例えるなら、スター選手がいても、ゲームを組み立てる「司令塔」が抜けるとチームは機能不全になります。ビジネスも同じで、サービスが残っていても「事業を動かす司令塔」がいなければ、拡大も持続も難しくなります。

これらの現実から、事業の成否は仕組みよりも人材に依存するという示唆が見えてきます。

組織文化の違いで異なる意思決定となる可能性も

では、こうした状況に直面したとき、企業はどんな判断を下すのでしょうか。

日本企業の多くは「職能型」文化を持ち、ポストに人を当てて育てながら事業を継続させようとします。すぐに適任者がいなくても「何とか形にする」ことが前提です。その結果、時間をかけて延命を図ることを選択します。

一方、スタートアップや海外企業に多い「職務型」文化ではどうでしょう。役割を担えなければ事業は縮小・撤退の対象になります。担えることができる人材を社内外問わず探し、それでも見つからない場合はやらない」という判断が合理的とされることが多いように感じます。

リクルートは日本企業でありながら、事業ポートフォリオを機動的に動かす側面を持っています。今回の撤退は、「延命より撤退」を選んだ合理的判断と見る向きもあります。

つまり、文化の違いが意思決定のスピードや方向性を大きく左右すると言えるのではないでしょうか。

マーケットはどうだったのか?

ここで、もう一つの視点を加えましょう。市場環境です。

日本のEdTech市場は成長を続け、学習塾・予備校市場も含めると1兆円規模を誇ります。競合も多様化し、「スタディング」「atama+」「すらら」などが台頭しています。スタディサプリは「低価格×豊富な授業動画」を強みに拡大を図りましたが、塾市場では現場ニーズへの柔軟対応が求められ、差別化が難しかったのではないか、と筆者は考えています。

つまり、市場は成長していても、勝ち筋を見つけられなければ撤退は合理的ということですね。

教育サービス市場をどう定義づけるか

さらに深掘りすると、スタディサプリは単なる教育サービスではないと捉えることが出来そうです。

学力を上げるだけではなく、不安を和らげ、習慣化を支え、未来への自己効力感を高める。これは単なる教育サービスではなく「安心・希望を売る市場」を目指していたとも言えます。

この市場を成立させるには、単なる開発者や営業担当ではなく、市場や顧客の変化を敏感に察知して、ニーズを先取り/再定義し、新しい習慣や価値を商品化できる人材——いわば“市場コントローラー”が不可欠です。嗅覚・企画力・調整力・交渉力・リソース&ネットワーク力をフル活用し、非常に魅力の高い未来像をターゲット層に明確に問いかけ、強く惹きつけ続けられることができる人材です。

一部報道では、こうした中核人材の不在が差別化力の低下につながった可能性が指摘されています。また今回の撤退はスタディサプリ全体ではなく塾市場に限定されているように、マーケットROIが合わない(≒規模の割に収益効率が悪い)セグメントを切り離したという見方もできます。

ここから見えてくることは何でしょうか。「コモディティ化が進む領域では戦わない」、「“市場を創る人材がいなければ”、どれほど市場が大きくても勝てないので、あえて戦わない選択をすること」ではないでしょうか。

延命 vs 撤退:その選択が意味するもの

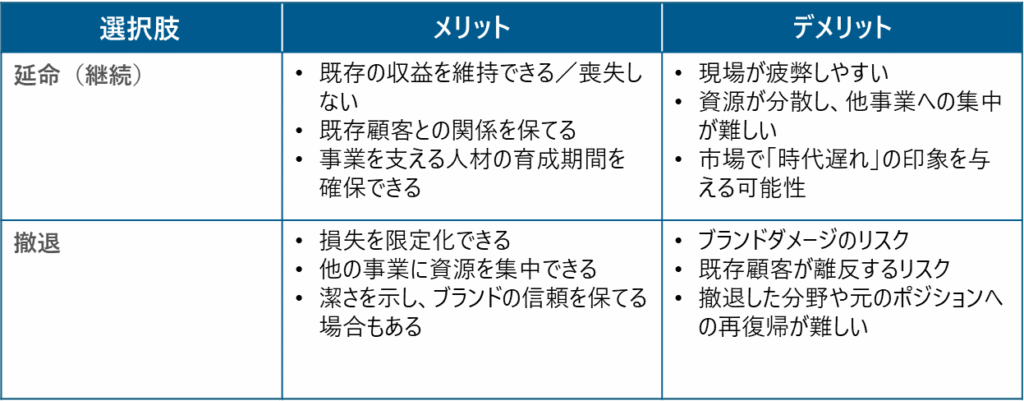

事業を取り巻く競争環境が厳しくなると、選択肢は二つに絞られます。

- 「ある程度の閾値まで延命するのか」・・・「既存を守りつつ次の人材や市場環境を待つ」ための時間稼ぎ

- 「将来の再進出も視野に入れて余裕をもって撤退するのか」・・・「いま手放して未来にリソースを振り向ける」ための割り切り

まずは、それぞれの選択肢が持つメリット・デメリットを整理してみましょう。

延命は甘えで、撤退は潔い——

そんな二項対立に見えがちですが、実際はどちらも状況次第です。もし市場を創れる人材がいれば延命は未来を切り拓く手段になり得ますし、人がいなければ撤退は集中を促す選択になります。

一方「メリット・デメリットを整理してみたけど、決められない」という”あるあるケース”が本当にたくさんあります。これは優先課題が明確になっていないということが大きな要因です。

正解は延命か撤退か、といったことではなく、“誰が市場をつくるのか” という問いに対する答えを明確にすることが重要なのです。そこから選択肢を採用することによる効果等を検討していくべきなのです。

スタディサプリのケースに関していえば、塾市場で存在感を失い、推進体制も弱まっていた中、延命しても現場疲弊やブランド毀損のリスクが高まりました。そのため撤退によって「資源の再配分」と「ブランドの潔さを維持する」方向を優先したと推測できます。

その選択で、何を解決しようとしているか

最後に、事業を続けるかやめるかを判断するとき、単なるメリット・デメリットの比較では適切な判断はできません。その選択が何を解決しようとしているのかを見極めることが重要です。また組織文化によって解決すべきことも変わるという点にも留意が必要です。

ワンフレーズ的に整理すると、――― 勝つために育てるか、勝てないなら退くか

どちらを選ぶにせよ、重要なのは「その役割を担えるのはどんな人物なのか」、そして現在その役割を担っている人材がいなくなったときどうするのか、といったリスクシナリオを用意しておくことです。

さて皆さんが所属する会社・組織ではどうでしょうか?

“市場を作り、そこで勝ち切る重要な役割を担える人”がいなくなったときどんな選択肢が考えられるでしょう?

夏休み明けの頭の体操として、一度立ち止まって考えてみても良い機会かもしれません。