Vol.17_“足しすぎた”評価、“引き忘れた”評価

この話、どこかで見聞きしたことがあるかもしれません。まずは読んでみてください。

──A・B・Cの3人が一緒にホテルに泊まり、一人10,000円ずつ、合計30,000円を支払いました。

その後、「実は宿泊料金は25,000円だった」ため、一部を返金することに。ホテルの宿泊支配人は部下のスタッフにこの3人に5,000円を返すように指示しました。が、このスタッフはこっそり2,000円をネコババし、3人には1,000円ずつ(合計3,000円)返しました。

さて、ここからが本題です。

3人は「1人あたり9,000円払った」と思っています。3人で27,000円。そこに従業員が盗んだ2,000円を足すと──29,000円。

この話から、あなたは違和感や気持ち悪さを覚えませんか?

今回は“認知の錯覚”に関するテーマを取り上げます。

実はこの錯覚、私たちにとって身近でだれにでも起こりうることなのです。例えば「評価されていない」「自分の貢献が見えにくい」という感覚。この感覚と認知の錯覚は不思議なほど構造が似ています。

足すべきではないものを足してしまった錯覚──5つの事例

ここからは、組織の中で“評価が消えた”ように感じる錯覚が、実は「足すべきでないものを足した」結果だった、というケースを見ていきます。

事例1:成果が評価されない

Aさんは、重要案件を受注し成果を出したのに、評価は普通レベル。「こんなに結果を出したのに」と不満を感じます。

しかしその成果には、上司の根回しや他部署の支援が大きく貢献していました。Aさんは「成果=自分の実力」と思い込んでしまい、その中に含まれていた“他人の支援”を、別枠で評価してほしいと錯覚してしまったのです。

つまり、「すでに含まれているものをさらに加点しようとする」──これが錯覚の正体です。

事例2:みんなが“自分の手柄”と思っている

プロジェクトがうまくいったとき、営業は「自分の提案が決め手だった」、支援は「自分の分析資料が良かった」、開発は「自分たちが納期を守ったからだ」と、それぞれが“自分こそが成果の主役”と感じています。

でも成果はひとつ。その中に複数の貢献が折り重なっているのに、みんなが「全体の成果は自分のもの」と主張すると、評価リソースが“過剰請求”状態になります。

ここでの錯覚は、「成果を山分けせずに、全員がフルで持ち分を主張している」構造です。

事例3:なんで“能力”まで評価されないの?

Bさんは、難しい案件を成功させ、大きな成果を上げました。「この成果が出せたのだから、能力も高く評価されて当然」と思っていました。

しかし、実際には上司のサポートや偶発的な外的要因が成功に影響していたこともあり、能力評価は控えめに留まりました。Bさんは、「成果=能力の証明」と錯覚してしまい、成果の中に含まれていた支援や偶然を“能力としても別途評価されたい”と感じてしまっていたのです。

成果と能力を切り分けず、両方で加点してほしいと思ってしまう──これも典型的な重複錯覚です。

事例4:投じた時間が“なかったこと”にされている?

新制度の準備や若手育成に多くの時間を投じたCさん。「今期の成果にはつながっていないけど、すごく意味のある仕事をした」と実感しています。

でも、評価は振るわない。Cさんは「やったことが評価されていない」と感じます。

ただし、それは“まだ価値化されていない成果”であり、「将来に成果として回収される見込みがある投資」。それを“今ここで加点してほしい”と求めるのは、時間軸を無視して価値を重ねようとする錯覚です。

事例5:自分の手ごたえと上司の評価が一致しない

「自分は頑張ったし、手応えもあった」と思っていたDさん。しかし上司からは、「影響範囲が狭い」「再現性に欠ける」と冷静な評価を受け、ギャップを感じます。

Dさんは、自分の努力や感情的な充実感を“成果とは別に評価してほしい”と感じています。

でもそれは、成果という“客観評価”と、努力という“主観的充足感”の混同。ここでも、足すべきではない主観を、評価の構造に上乗せしようとしてしまっているのです。

本来、“引く”べきだったものは何か?──5つの事例から検証

「足してはいけないものを足した」ことによる違和感。では逆に「何を引くべき」だったのでしょうか。

事例1:成果が評価されない → 「支援の影響」を差し引いて考える

上司や他部署の支援が大きかったなら、自分の“純粋な貢献”はどの部分だったのかを冷静に見極める必要があります。

成果から“借りていた力”を引き算して見ることで、自分の真の力が浮かび上がります。

事例2:みんなが“自分の手柄”と思っている → 「共有成果の重複主張」を引いて整理する

成果はチームでつくるもの。

全体から自分以外の貢献との重なりを差し引き、“自分の持ち分”を見極めることが、冷静な自己評価と納得感につながります。

事例3:なんで“能力”まで評価されないの? → 「成果に含まれる外的要因」を引いて考える

成果は出た。でも、そこにどれだけ自分の力が直接作用していたか? 周囲の支援や環境がどれだけ影響していたか?

それらを差し引いて考えれば、なぜ能力評価が伸びなかったかが見えてきます。

事例4:投じた時間が“なかったこと”にされている? → 「時間軸のズレ」を引いて整理する

今の評価は“今期の成果”に基づいている。将来価値に変わる仕事は、まだ評価のタイミングに来ていないだけ。

それを“今の評価に上乗せ”しようとするのは構造的なズレです。

事例5:自分の手ごたえと上司の評価が一致しない → 「主観と客観の境界線」を引く

頑張ったという実感や、達成感はとても大切。でも、それは“主観的な実感”であり、“評価基準”とは別物。

その線引きができないと、納得できない評価は永遠に続いてしまいます。

評価の納得感は「加点か?減点か?」の構造に左右される

最後に、この“錯覚の構造”を生む背景として、もうひとつ大きな視点を共有しておきたいと思います。

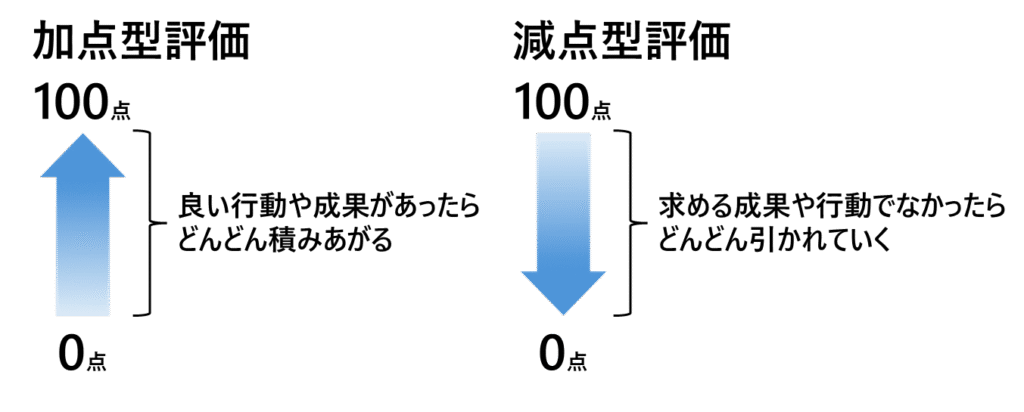

それは、「評価とは加点していくものか?減点していくものか?」という、根本的な“構造の違い”です。

①加点型評価と②減点型評価について整理してみます。

①加点型は、頑張れば頑張るほど評価が積み上がっていくため、目に見える努力や実績を重視する傾向があります。

「イノベーション」「変化を創り出す」「価値を最大化する」といったことと親和性が高い考え方です。

②減点型は「引かれた理由」に納得できないと不満が生まれやすく、「自分はなぜ減点されたのか?」という透明性が重視される傾向があります。

「プロセスに磨きをかける」「失敗しない」「リスクを最小化する/避ける」といったことと親和性が高い考え方です。

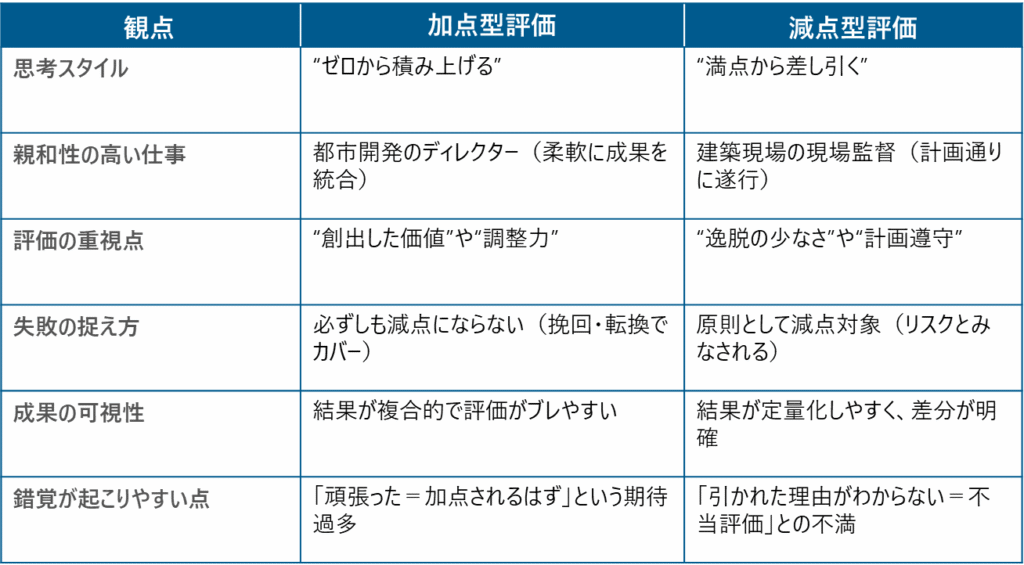

では、評価の構造としての違いを整理してみましょう。

実際の職種やマネジメントスタイルと照らすことで、その違いが明確になります。

たとえば、加点型評価に向いている仕事の一つは、“都市開発のディレクター”。

建物、交通、商業、住民生活など複数の要素を連動させて全体最適を目指す──その成果は明確な基準よりも、“価値の創出”に重きが置かれます。

この構造では、「見落とされている」と感じると、「これは加点されるべきだったのに」という不満増大につながっていきます。今回のテーマで取り上げた“足すべきではないものを足してしまう錯覚”は、まさにこの「加点前提で世界を見ている」ことに起因していると言えます。

一方で、減点型評価に向いている仕事の一つは“建設現場の監督”。

図面どおり、予算どおり、期日どおりに仕上げる精度が重要。逸脱すれば即減点され、工程や品質のズレがそのまま評価に跳ね返る構造です。

この構造では、“何が引かれているのか”を可視化しないと、本人は評価が低い理由を理解できません。

どちらが正解というわけではないが…

実は多くの評価制度では、これら2つの観点/違いが混在しています。

例えば、成果は加点、能力は減点、というように。また評価項目によって構造が異なるケースも珍しくありません。

加点・減点が併存すること自体は問題ないのですが、この「加点か?減点か?」が共有されていないまま評価を受けると、納得感が生まれにくくなるものです。

今回のテーマで扱ってきた“錯覚”は、「認知構造のズレ」によって起こるものでした。構造が見えてくることで、初めて自己認識と整合し、評価の納得感が高まっていくきっかけとなるのです。

正しく「引く」視点を持とう

冒頭の「消えた1,000円」とは、足すべきではないものを足し、引くべきものを忘れたことで起こった“錯覚”でした。組織成果や人事評価の中でも同じように、知らないうちに「足してはいけないものを足してしまっている」「引かなければならない前提を引き忘れている」ことはありませんか?

今回は評価を受ける側──すなわち被評価者の視点に基づく構造整理について考えてきました。

なぜ自分は正当な評価をされていないと感じるのか?──“納得感のズレ”にも原因があるのでは?ということが今回の主張です。言い換えればこれは、評価が妥当に思えないとき、自分の中でどのような認知の錯覚が起きているかを、構造的に捉え直すためのヒント・アドバイスの切り口になるかもしれません。

成果や評価に違和感を覚えたときは、自分の見ている数字や印象に、そんな“錯覚の構造”が入り込んでいないかを立ち止まって見直してみる──それが、納得感と信頼を生み出す第一歩です。

評価に不満を感じたときこそ、立ち止まって、自分に問い直してみてください。

・自分は「足すべきではないもの」を足していないか?

・「引くべきもの」を見落としていないか?

その問い直しが、消えた評価を取り戻すヒントになるかもしれません。

おまけ

最後に、冒頭の「消えた1,000円」のからくりに触れておきましょう。

実はこの話が錯覚を生む最大の原因は「27,000円」という数字にあります。この数字の意味を取り違えると錯覚を生むのです。

パターン①:「27,000円 = 30,000円 − キャッシュバック(3,000円)」 →→→これは、3人が“払った実感”の金額

パターン②:「27,000円 = ホテル代(25,000円)+ネコババ(2,000円)」 →→→これは、 実際に“使われたお金”の内訳

要するに、「支払った側から見た27,000円」と「実際に使われたお金としての27,000円」

同じ27,000円ですが、「支払ったお金の内訳」と「動いたお金の内訳」は意味が違います。

これを同一視してしまうから、「27,000円(実感)に2,000円(ネコババ)を足す」というような、”冷静に考えたらおかしい”ことでも、正しいように感じる錯覚に陥るのです。「お金の出し方」と「お金の使い方」を混ぜてはいけないという教訓です。

評価の話でも同じです。評価点の数字だけを見て不平不満を漏らす前に、“その数字が何を意味しているのか”という内訳や構造の違いがないか、確認してみる。これが、納得感を左右する鍵の一つといえます。評価の納得感を高めることは確かに評価者の責務ではありますが、同時に評価を受ける側にも“構造を読み解くリテラシー”が求められる時代となっています。